Les canadiens dans les Landes

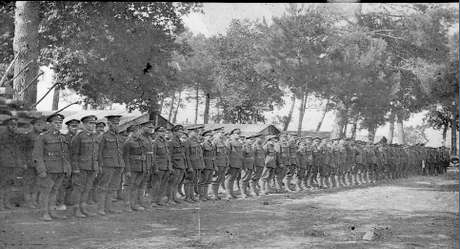

Entre 1917 et 1919, 10.000 engagés volontaires canadiens sont venus participer à l’effort de guerre en Gironde et dans les Landes. Leur mission : l’abattage de pins destinés à l’élaboration des tranchées et la fabrication des traverses de chemin de fer. Ils sont membres du Corps Forestier Canadien créé en 1916 à la demande du gouvernement britannique. Ils arrivent de toutes les provinces canadiennes, y compris des plus lointaines, Saskatchewan, Colombie Britannique, mais aussi Ontario, Québec et les Maritimes, anglophones et francophones mélangés. Entre juin 1917 et le printemps 1919, ils abattront près d’1,5 million de pins dans la forêt de Gironde et des Landes. Ils travaillent sans relâche, montent des scieries mobiles qui se déplacent sur les lieux de coupe, laissant derrière eux des collines de sciure, à tel point que dans certains villages on commence à s’inquiéter pour le devenir de l’activité à venir des forestiers locaux. La guerre s’arrêtera bien un jour…

Formés en 1916 sur proposition d’un grand propriétaire forestier canadien, le colonel Alexander MacDougall, les trois régiments du CFC (11 000 hommes en tout dont une immense majorité ont moins de 30 ans) sont répartis entre Normandie, baie de Somme, Artois, Jura, Vosges et, bien sûr l’Aquitaine où leur état-major est d’abord installé à Bordeaux avant de déménager, en avril 1918, au plus près des hommes, à Facture-Biganos.

Un hôpital vétérinaire est construit à Parentis-en-Born. Car les jeunes sont venus avec leurs propres chevaux, 75 lourds Suffolk ramenés lors de leur transit du Canada via l’Angleterre, augmentés d’une trentaine de Percherons français pour assurer le débardage et le transport du bois vers les scieries itinérantes.

Pendant deux ans, jusqu’en avril 1919, ils abattront, tailleront, 70 % du bois utilisé

Dans la guerre de position que se livrent la Triple Entente et les empires centraux dans le Nord-Est de la France, ni les Français ni les Anglais n’avaient prévu qu’ils auraient besoin d’autant de bois ouvragé pour soutenir les tranchées, construire baraquements, hôpitaux, entrepôts, aménager des ports, créer des voies ferrées et des ponts. Il en fallait aussi pour le chauffage, la confection de couchages et malheureusement, de cercueils.

«La France ne pouvait pas satisfaire les besoins de toutes les armées alliées présentes, dit Kévin Laussu. C’est pourquoi les contingents venus d’outre-mer se sont dotés en leur sein d’unités de sapeurs, spécialisées dans l’exploitation de la forêt et le sciage du bois.»

Tout comme leurs scieries mobiles, les forestiers canadiens ont apporté quelques innovations dans les techniques de sciage, en particulier l’utilisation de bancs de scie pouvant être manipulés par un seul opérateur dont les forestiers landais s’inspireront par la suite. D’un autre côté, les Canadiens se montrent intéressés par les techniques ancestrales de gemmage et de récupération de la sève de pin utilisés par les résiniers locaux, techniques qui s’apparentent à celles pratiquées par les acériculteurs canadiens. Cela crée des liens même si la crainte d’une déforestation totale des secteurs concernés autour du Bassin d’Arcachon et dans les Landes jusqu’à Dax, agitent certaines réunions de conseils municipaux. Il y eut même quelques plaintes de communes adressées à Georges Clémenceau pour demander que l’Etat limite l’action des « faiseurs de sciure ».

Alors que la guerre s’intensifie, en novembre 1917, un hôpital de 50 lits est construit à Facture, puis un autre à Lanton, venant s’ajouter aux lits occupés par les blessés alliés dans l’hôpital de Bordeaux. L’Etat-major canadien s’installe en février 1918 à Facture, au croisement des routes qui mènent à Bordeaux vers l’est et dans les Landes vers le sud. On y soigne les accidentés du travail, mais aussi des blessés qui arrivent des divers fronts. On dénombre aujourd’hui une soixantaine de tombes d’engagés canadiens morts des suites de leurs blessures ou de la terrible épidémie de grippe espagnole qui fit 400.000 morts en France selon les données officielles.

Fatalement, des unions naissent durant cette période, qui voit au moins quatre couples «mixtes» s’unir devant le maire ou le curé. Et cela fait jaser, d’autant plus avec le retour des poilus : un soldat canadien périt même sous les balles d’un poilu sur son lieu de travail entre Sanguinet/Biscarrosse et Parentis ou il décèdera au camp d'Esleys ( hameau de Parentis en Born), dans ce qui ressemble fort à un règlement de comptes amoureux. D’autres victimes sont dénombrées à la suite d’accidents de travail ou de circulation, ou encore du fait de l’épidémie de grippe espagnole. Si les corps des soldats US sont rapatriés dans leur pays, les Canadiens reposent toujours dans les cimetières d’ici . À la fin de la guerre, le général Pershing en personne viendra à Mées rendre hommage à ces soldats forestiers, dont la mémoire, un siècle plus tard, est désormais ressuscitée.

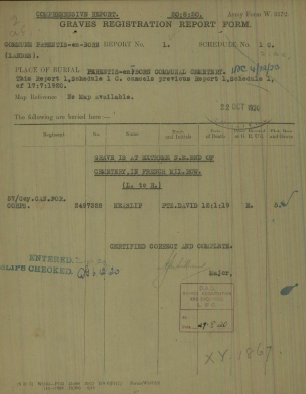

Le soldat canadien W.D.Heaslip - décédé le 19 janvier 1919 au Camp d' Esleys (Parentis en Born) - Enterré à Parentis en Born

Janvier 2025 D'après les écrits et récits de Momon Sentucq et les archives de la commune de Parentis en Born