La paroisse, son histoire

On parle souvent de paroisse de Sanguinet, de la commune de Sanguinet, que nous savons intégrées l'une à l'autre. Mais qu'est-ce qu'une paroisse ?

Le mot paroisse vient du grec "Paroïka". Oïka, c'est la maison, "Paroïka" signifie le temps du séjour. Le verbe "Paroïkein" veut dire habiter à titre provisoire. Ce mot évoque la situation des premiers chrétiens en séjour provisoire dans la cité, en attente du " Règne de Dieu ".

Au IIème siècle, "Paroïka" devient synonyme de communauté chrétienne, d'église particulière. Il semble que la paroisse était au IVème

siècle l'équivalent du diocèse, c'est à dire, la communauté chrétienne groupant l'agglomération urbaine d'une cité et la campagne environnante, dirigée par un évêque.

En orient comme en occident, les campagnes sont évangélisées plus tardivement que les villes. Au Vème siècle, les grandes invasions germaniques entraînent un étiolement des villes et un repli sur la campagne où l'évêque prend l'initiative d'installer des prêtres dans les bourgs et les places fortes éloignées de la ville épiscopale.

D'origine certainement beaucoup plus ancienne, il n'est fait mention de notre paroisse de Sanguinet qu'à partir du XIVème siècle. Dans la nomenclature de l'archevêché de Bordeaux, dès 1393, la paroisse de Sanguinet est désignée sous le nom de "Sanctus Salvator de Sanguineto".

Les procès verbaux de la visite canonique du 4 octobre 1626 et du 15 novembre 1691 font mention de Saint Sauveur de Sanguinet.

Si le Saint Sauveur est, et a toujours été, le titulaire de l'église de Sanguinet, celle que nous connaissons et celle qui fut démolie

en 1854, vraisemblablement du XIIème ou XIIIème siècle, c'est bien Saint Basile qui a toujours été la patron de la paroisse. Non point Basile le Bienheureux pour qui fut élevé en 1554 par Yvan le

Terrible la fantastique église de la place rouge à Moscou, mais Saint Basile le Grand, Basile de Césarée, en Cappadoce, dont la fête, le 14 juin a toujours été célébrée à Sanguinet, "de temps

immémoriaux", le 3ème dimanche de juin, supplantée - depuis quand et pourquoi ? nul ne le sait - par la "fête du Saint Sauveur".

Mais pourquoi Saint Basile, cet évêque de Cappadoce, (nord est de la Turquie) qui vécut entre 329 et 379 ? Pour comprendre, il faut certainement remonter en ce Ve siècle ou les Wisigoths envahirent l'Aquitaine, porteurs de la terrible hérésie de l'Arianisme et persécutant les catholiques. Saint Basile, forte personnalité dans l'église d'Orient et d'Occident, fut l'un des redoutables adversaires de cette hérésie et l'un des meilleurs défenseurs de l'orthodoxie de la foi chrétienne. Sa grande renommée parvint certainement jusqu'à LOSA, qui n'ayant pas été épargnée par la tourmente le prit pour protecteur. Le baptême chrétien de LOSA date-t-il de cette lointaine époque où quelque moine italien du nom de "Sanguinetti" vint évangéliser notre région ? Pure hypothèse qui restera toujours sans réponse.

Après de nombreux siècles d'une rude histoire, notre paroisse, au crépuscule du deuxième millénaire, demeure toujours vivante. De fort longue date, des prêtres s'y sont succédé jusqu'à ce jour, mais dont la liste des noms connus ne remonte dans les archives qu'en 1669. Bien vite, cette succession des prêtres résidents va devoir être interrompue, et en raison de la raréfaction des prêtres, pour une période certainement bien longue.

Notre paroisse de Sanguinet devra connaître de graves difficultés, être oubliée, concurrencée par de nouvelles religions profanes avec ses temples, "ses cathédrales, ses liturgies ses grand' messes", elle pourra ne plus avoir de prêtre et constater, impuissante, l'ébranlement et le vieillissement progressif des murs de son église. La paroisse Saint Basile de Sanguinet vivra tant que vivra Sanguinet, parce qu'elle est l'église de Jésus Christ, le Saint-Sauveur.

Ecrits de l'Abbé Jean Lacouture, d'après la bibliographie Chrétiens médias - Jacques Ragot " la paroisse de Sanguinet en 1731".

La paroisse en 1731

En tournée pastorale dans l'archiprêtré de Buch et de Born, après avoir visité Parentis et toutes les communes du Born, Mgr de Maniban Archiprêtre de Bordeaux, qu'accompagnait M.de Basterot, son vicaire général, arriva à Sanguinet le 30 avril 1731, dans l'après midi.

Aux enfants rassemblés dans l'église, il posa quelques questions sur la religion et les trouva assez bien instruits. Ensuite, après une brève instruction sur le sacrement qu'il allait administrer, il confirma 406 personnes. La cérémonie religieuse terminée, l'archevêque passa l'inspection de l'église, puis s'entretint avec le curé Dubos.

Un procès verbal de visite fut rédigé. Heureusement conservé aux archives de la Gironde, il nous donne un bon tableau de la paroisse de Sanguinet dans les années trente du XVIII°siècle.

Comme celle d'aujourd'hui, la paroisse de 1731 était limitrophe de huit autres paroisses : Biscarrosse, Parentis, Salles, Mios, Le Teich, La Teste de Buch et Cazaux. Le curé Dubos fit remarquer à l'archevèque que son plus proche confrère, le curé de Biscarrosse, se trouvait à deux lieues et que ses autres confrères étaient éloignés de trois lieues et plus.

Sur toute l'étendue de la paroisse on ne comptait que 68 maisons mais réparties dans le bourg et huit quartiers. Le bourg c'était trois maisons, dont le presbytère, mais c'était bien le bourg, à cause de l'église. Sur le procès verbal cinq des quartiers portent des noms orthographiés comme ceux actuels : Once, Le Bougès, Beyriques, Louze et Méoule. Par contre Lagnereau est écrit Lagnerot, ce qui signifie en gascon: le petit agneau. Les deux autres noms de quartier sont illisibles ; peut-être s'agit-il des quartiers "modernes", dits les Quatre Vents et Souays.

La maison presbytérale est construite en torchis, "à cause de la difficulté d'avoir de la pierre" ; on peut en déduire que les autres maisons étaient bâties de même. Certaines de ces maisons abritaient jusqu'à trois familles. Le procès-verbal ne donne pas de chiffre des habitants ; mais nous savons par celui de la visite de Théophile Thierry vicaire général, que 56 ans plus tard, le 1er mai 1787, il sera de 500. En 1731, presque tous les habitants étaient métayers ; il n'y avait que quelques propriétaires " chacun gagnait sa vie peu ou prou".

La vie sociale

Le seigneur était François-Armand de Monferrand (voir la rubrique qui lui est consacrée(B)

Le juge de Sanguinet, en 1731, s'appelait Bestaven, le procureur d'office Lalanne. Tous deux habitaient Biscarrosse.

Le curé Pierre Dubos, né à Bordeaux, âgé de 55 ans, avait fait ses études au collège des Jésuites de Bordeaux, où il avait obtenu le diplôme de "Maître ès arts" puis avait pris son quinquennium. Il était curé de Sanguinet depuis trente ans, ayant été nommé en 1700 par Mgr de Bezons, après la démission de son prédécesseur Tillemont.

La vie dans la paroisse

En 1804, il existe à Sanguinet une confrérie dite "Notre Dame des Agonisants" ; elle a été établie le 30 juillet 1696 par Monseigneur l'évêque de Bayonne (archives Ragot). Pour en faire partie il faut donner 25 centimes en y entrant et chaque année à l'époque de Notre Dame de septembre, il faut verser 15 centimes pour continuer à en faire partie. Cette somme est réservée pour dire la messe des défunts de la confrérie. C'est le desservant de la commune, l'Abbé Barbe, qui dresse la liste et ce sont 158 personnes qui sont inscrites. Les biens de l'église à cette époque étaient désignés sous le mot de "fabrique" qui désignait avant la loi de séparation de l'église et de l'état, tantôt l'ensemble des biens affectés à l'entretien du culte catholique, tantôt le corps spécial chargé de l'administration de ces biens. Les membres de ce corps s'appelaient fabriciers ou fabriciens ou marguilliers. Les fabriques qui étaient des établissements publics furent supprimées par la loi de séparation du 9 décembre 1905 et remplacées par des associations privées de fidèles, les associations cultuelles ayant le même objet. Le pape s'étant refusé à autoriser leur constitution, la loi du 9 janvier 1907 régla la dévolution des biens ecclésiastiques ; plus tard en 1924 le Pape accepta que fussent créées des associations diocésaines, ce sont elles qui remplacent aujourd'hui les anciennes fabriques.

A cette époque, à Sanguinet, l'église était bâtie en pierre, elle s'élevait entre l'étang au nord, un marais à l'est, un autre au midi, tous deux appartenant au seigneur de Sanguinet.

Du côté ouest se trouvait le presbytère. L'église était légèrement décalée par rapport à sa position actuelle. Son intérieur était très sommairement meublé. A cette époque, l'église était équipée de bancs de fidèles ou bancs fermés : trois bancs à trois places, réservés pour le premier à Monsieur Jean LABARTHE de la Mole pour tout le temps qu'il restera à Sanguinet, pour le second au sieur Jean VILLENAVE aubergiste et pour le troisième au sieur François DEJEAN propriétaire. Le prix de ces 3 bancs était fixé à 7 livres chacun, payable tous les ans. Il y avait aussi 6 bancs à une place au prix de 3 livres 5 sols chacun. Le banc n°4 réservé au sieur Pierre DUPUY, le banc n° 5 au sieur Jean VILLENAVE menuisier, le banc n° 6 au sieur Jean VILLENAVE charpentier et le banc n° 7 à Antoine DARRIET. Il y avait également des chaises dont la location coûtait 1 livre 10 sols à l'année.

Les ressources du desservant (curé) étaient très minimes pour subvenir à ses besoins et au fonctionnement du culte. Dans les recettes on trouvait les dons des habitants de la commune qui étaient consignés dans un grand cahier :

- 1 paire de poulets - 1 dépouille de laine - 1 oreille de cochon - 1 quart de seigle - 1 tête de cochon - 1 chevreau le jour de Pâques - 1/2 boisseau de seigle - l'herbe du cimetière - bois en provenance du marais pour une somme de 7 livres 6 sols - 1 quart de panis - 1 quart de millet -.......

Pour entretenir le linge de la cure et de l'église, il y avait une blanchisseuse, Pétronille DALBOS et pour aider le curé un sacristain, Pierre Dalbos.

Dans le village, à cette époque, existait une auberge dont le propriétaire était Jean VILLENAVE. Quant au desservant, il se pourrait qu'il vivait avec sa soeur, demoiselle Louise BARBE.

En 1810, le village vit très chichement et la malnutrition et les maladies sévissent. On enregistre beaucoup de naissances et de morts d'enfants à peine baptisés et âgés de 6 jours à 14 ans.

Le maire de Sanguinet est M. LABARTHE et le curé M. BELLARD qui serait un ancien curé schismatique de Belin-Beliet, marié pendant la révolution.

On retrouve dans les registres paroissiaux quelques baptêmes qui eurent lieu en 1815 :

1er juillet : Catherine Noailles, de Dominique Noailles et Catherine LALURIER

13 juillet : Jean LABARTHE , de Pierre LABARTHE et Marguerite LALANNE

30 juillet : Catherine DALBOS, d' Etienne DALBOS et Marthe TECHOUEYRES

31 juillet : Jeanne TECHOUEYRES, de Bertrand TECHOUEYRES et Jeanne DALBOS.

Marie MERIC, de Pierre MERIC et Marthe BOUZATS

2 septembre : Arnaud BERNON, de Jean BERNON et Marie DEJEAN

9 septembre : Pierre VILLENAVE, de Pierre VILLENAVE et Marguerite DUPUCH

14 septembre : Marie CAUPOS, de Pierre CAUPOS et Jeanne DUBOS

24 septembre : Catherine CONDOU, de Louis CONDOU et Marie CASTERA

2 novembre : Marguerite BOUDIGUES, de Armand BOUDIGUES et Antoinette DALBOS

5 novembre : Marie DUPUY, de Jean DUPUY et de Catherine DUPIN

14 novembre : Catherine LABARTHE, de Jean LABARTHE et Catherine LAFON.

Extraits du bulletin N° 2 du Cress. Archives Norbert Dufau, écrit Jean Pierre Didiot

le temps des querelles et des procés

Dans la commune commencent alors les procès, les querelles et la main mise sur les dépendances du presbythère du sieur DEJEAN qui vient d'acquérir les biens communaux de Mme LARROQUE de SAINT HEREM ; mais le conseil municipal décide que la maison presbytérale, jardins et biens qui en dépendent, bien que le sieur DEJEAN cherche à s'en approprier mal à propos, soient accordés en jouissance au desservant.

Par la suite, ces deux propriétaires seront en procés avec le sieur jean DUPUY dit "sage" propriétaire et laboureur domicilié à Sanguinet, à qui ils font savoir qu'ils sont les propriétaires de tous les biens qu'ils ont acquis aux dames BOURDEY et DUHA mais qu'en plus, ils ont acquis le droit de pêche et de pêcherie exclusive dans l'étang de Sanguinet et dans toute l'étendue des eaux vives et stagnantes qui baignent leurs propriétés, pignadas, marais, champs et bois.

Tout cela parce que le sieur DUPUY se disant fermier de pêcherie communale de Sanguinet s'est permis et se permet encore des pêcheries sur les lieux leur appartenant. Il pratiquerait cette pêche surtout sur l'étang et sur une lieu appelé "SABAS".

En 1882, le sieur DUPUY dit Jeannet et son épouse Jeanne TACHOIRE lèguent à la fabrique le produit de résine de tous les pignadas qu'ils possèdent car ils n'ont pas d'enfant. Il se confirme que le produit de ces résines rapporterait la somme de 1.500 fr.

Extraits du bulletin N° 2 du Cress. Archives Norbert Dufau, écrit Jean Pierre Didiot

Le 8 janvier 1826, est convoqué en l'église Saint-Bazile de Sanguinet (à cette époque on trouve tantôt l'appellation Saint-Bazile, tantôt Saint-Sauveur) le conseil de fabrique pour pourvoir à son renouvellement car la paroisse est restée sans pasteur pendant une durée de 3 ans. Jusqu'à ce jour le conseil était constitué par :

Jean NOAILLES Marsaü père - Jean DALBOS Rives - Jean DUBOS - Jean DARCHE Caton - Jean TAUZIN - M.BARBE curé - M.LABARTHE Maire.

Après le vote le nouveau conseil se compose comme suit :

Jean NOAILLES Marsaü fils en remplacement du père,

Jean VILLENAVE forgeron en remplacement de Jean DARCHE Caton,

les autres membres restent en place.

Ce conseil de fabrique élu va pouvoir maintenant prendre en charge les recettes et dépenses de l'église et s'occuper des biens de la fabrique.

A cette époque, les communes devaient prendre en charge sur recommandation de Monsieur le Préfet, le traitement de Monsieur le desservant d'après un décret de loi exigible en justice depuis le 18 avril 1817 ; ceci venait en complément de son traitement. Une délibération du conseil municipal du 15 mai 1830 va nous donner la marche à suivre pour l'imposition de la commune.

Extraits du bulletin N° 2 du Cress. Archives Norbert Dufau, écrit Jean Pierre Didiot

Le 8 mai 1834, les fabriciens (c'est comme cela que l'on appelait le groupe de personnes chargé de gérer les biens communs) de Sanguinet se réunissent pour accepter le legs de Jean DUPUY et Jeanne TACHOIRE et pour cela, ils ont convoqué les héritiers :

Arnaud DUMARTIN beau-frère de Jean DUPUY

Jean ROUMEGOUS époux de Marie TAUZIN nièce de Jean DUPUY

Etienne DARCHE époux de Marguerite TAUZIN une autre nièce

Les deux autres nièces TAUZIN.

Pierre DUBOS cousin de Jeanne TACHOIRE

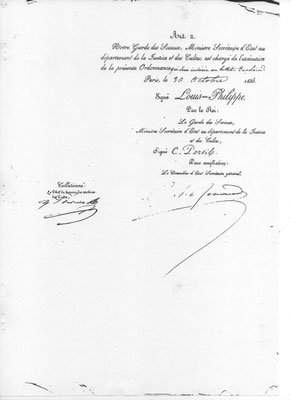

Jeanne DUPUY servante héritière de Jeanne TACHOIRE par testament pour prendre connaissance de la donation faite par Jean DUPUY et Jeanne TACHOIRE à l'église. Ensuite après lecture des testaments des décédés, la fabrique fait remarquer que les héritiers étaient fortunés et qu'ils n'étaient pas lésés par ce legs ; devant cela les héritiers ont répondu qu'ils n'avaient aucune réclamation à faire et qu'ils consentaient à la délivrance de ce legs en faveur de la fabrique, devant Monsieur GAMET maire et du desservant LAVAL. Mais la fabrique ne pourra jouir de ce legs car le 31 octobre 1934, il arrive une lettre et une ordonnance du roi par l'intermédiaire du Ministère de la Justice et des Cultes refusant le legs fait à la fabrique par sieur DUPUY dit Jeannet et la dame TACHOIRE son épouse en date du 12 août 1822 et consistant dans l'usufruit perpétuel des résines des pignadas.

Même une pétition faite par la fabrique le 14 octobre 1835 demandant d'obtenir l'autorisation d'accepter pendant 30 années l'usufruit n'aura un meilleur sort et la fabrique ne pourra jouir de ce legs.

Extraits du bulletin N° 2 du Cress. Archives Norbert Dufau, écrit Jean Pierre Didiot