Le Camin ARRIAOU

Dans ces activités le CRESS, a été amené à faire une étude sur la voie romaine du littoral appelée "Camin Arriaou (=) - se prononce aréyou" " chemin Royal " ou " Camin de la Louade " (chemin de la levée).

Sur le terrain ils ont pu reconnaître sans ambiguité son tracé depuis Biscarrosse jusqu'à Lamothe (Gironde), soit une longueur de 20 kilomètres.

De nombreux auteurs ont traité du Camin Arriaou. Ce qui fait dire au docteur Richir, dans le bulletin de la société de Borda " chemin sinueux, parfaitement tracé, de plus de deux mètres de large, ou encore ; au sud de cette route, le chemin de la levée est large de deux mètres encaissé d'ailleurs par rapport au niveau général...."

Le Camin Arriaou, mal entretenu, serait devenu au Moyen Age une piste sableuse, impropre à tout commerce. Seuls les pèlerins se hasardaient sur ce mauvais chemin, à travers les landes pour se rendre à Saint Jacques de Compostelle. Il fallut pour eux réparer le Camin Arriaou et parfois ouvrir de nouvelles voies. Dans les endroits marécageux on édifia une chaussée de terre, haute d'un mètre, large de trois mètres, le chemin de la louade. Ce pourrait être l'actuel chemin de la levée qui va de la route de la Hume au quartier Martinot.

C'est surtout au XIIIème siècle que nous trouvons des indications d'ordre historique sur Sanguinet.

Un camin Roumiou, chemin utilisé pour le transport de la farine, serait passé par le quartier de Meoule. Des poteries anciennes, non identifiées, ont été découvertes sur le territoire de la commune, principalement sur les bords et dans le lac, certaines années où les eaux furent particulièrement basses. Elles sont actuellement déposées au musée de la société de Borda, à Dax.

Autre donnée historique: une Maison des pèlerins figure sur la carte de Cassini. Elle aurait été tenue par les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem. Ils en avaient fait un gîte d'étape sur la route menant les pèlerins à Saint Jacques de Compostelle. Selon certains, la maison des Pèlerins aurait donné le nom de Pèlegrin à un quartier de Sanguinet.

Janvier 2025

(extrait du bulletin de la société de Borda et du CRESS de Sanguinet - 1978)

Losa, Station de l'itinéraire d'Antonin

L’Itinéraire d’Antonin ou Itinéraire Antonin ou Itinerarium Antonini (du latin : Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti) est un guide de voyage de la Rome antique qui recense et décrit 255 voies, stations et itinéraires le long des principales voies romaines à travers l’Empire romain ainsi que les distances qui les séparent.

Datant de la fin du IIIe siècle voire du milieu du IVe siècle, il nous est connu par vingt manuscrits qui vont du VIIe au XVe siècle.

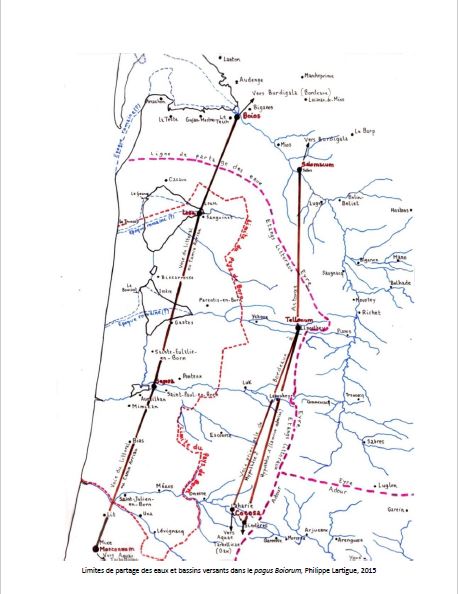

Sanguinet fut d'abord une étape sur l'itinéraire d'Antonin" Abd Asturica ad Burdigalam" où elle est nommée Losa sur le fameux chemin Camin Roumiou ( chemin romain). Cette hypothèse est corroborée par le nom du hameau de Louse situé au nord-est du bourg. Camille Jullian le certifie, l'historien Lognon le confirme. Losa serait donc l'ancien nom de Sanguinet. Mais le vrai Losa se trouverait sous le lac, ses habitants ayant émigré vers le quartier actuel de Louse sous la menace de la montée des eaux lors de la formation de l'étang.

L’identification des stations de l'itinéraire d’ Antonin est un problème qui, depuis bien longtemps, exerce la sagacité des chercheurs. La double voie qui joignait Bordeaux à Dax intéresse sept localités intermédiaires, sur l’emplacement desquelles on discute depuis 1760, depuis la notice des Gaules, de d’Anville.

Les travaux du Dr Peyneau ont définitivement fixé à Lamothe la station « Boii ». Un document nous permet l’identification certaine de la station « Losa ». Ce document est « l’arrest du Conseil d’Estat du Roy qui maintient le Sieur de Durfort, marquis de Civrac, dans le droit d’avoir et tenir deux bacs sur la rivière de Leyre, l’un dans la paroisse de La Motte et l’autre dans celle de Mios, et supprime les droits de péages par lui prétendus dans les lieux de La Motte, Mios, Barp et Louze , dépendants de sa seigneurie de Certes. «Du 12 septembre 1730. »

Le dossier résumé dans cet arrêt remonte aux lettres patentes du 17 mai 1462, par lesquelles le roi Louis XI a promis de céder et remettre à Jean de Foix, comte de Candale, la possession et jouissance des terres et seigneuries de Certes, Mios, et le Tilh en Buch.

Remarquons en passant que Jean de Grely de Foix, comte de Candale, de Benauge et de Lavaur, est ce même captal de Buch qui, le 10 octobre 1468, octroya aux habitants des trois paroisses du Captalat, les fameux droits d’usage dans la « Montagne de Buch » qui sont toujours en vigueur.

La paroisse du Teich est dénommée le Tilh sur un acte du 20 mai 1300 (Beaurein, Var. bord.,t. VI, p. 267). Revue Historique.

Cette parenthèse étant fermée, revenons à notre « arrest ». Les précédents invoqués par le seigneur de Certes sont, entre autres, les suivants

Bail, en date du 1er août 1587..., du péage et passage de La Motte y compris celui de Louze...,

Bail du 1er août 1592..., du péage et passage de La Motte, y compris celui de Louze .

Bail du 1er août 1598, du péage de Louze, enfin, bail du 28 août 1715... à condition que les preneurs entretiendraient le bail du péage de Louze, qui avait été fait par la dame marquise de Civrac...

Certains des droits du seigneur de Certes ayant été contestés, une visite des Ponts, Chaussées, Chemins et Bateaux fut faite le 18 juillet 1 730, par le sieur de Sorlus, sub-délégué du sieur Intendant de Bordeaux. Il constata que les chemins conduisant au bourg de La Motte étaient en bon état, ainsi que le bateau qui sert au passage ; par contre, le pont de bois et de planches sur le ruisseau du Rieumort (La Mole), séparant les seigneuries de Certes et de Sanguinet, était en ruines dans la partie dépendant de la première et en bon état dans celle sur laquelle le seigneur De Montferrand ( Descouasse) de Sanguinet percevait ses droits.

L’état d’abandon dans lequel le seigneur de Certes avait laissé la partie qui lui appartenait avait eu pour conséquence le refus de tout péage, et l’intéressé s’y était résigné en faisant remarquer que les voitures qui passent sur ce pont ne sont pas exemptes des péages de sa seigneurie, puisqu’elles ne peuvent se dispenser de traverser la Leyre, soit à La Motte, soit à Mios, où il exerce ses droits.

Poursuivant son enquête, le subdélégué de l’Intendant « constata que si le pont du Seigneur de Civrac était impraticable, il en existait un autre construit à quarante-cinq pas du premier, il y a environ vingt ans », aux frais du propriétaire du Moulin de Montferrand et des habitants de Sanguinet. Le fermier de ce moulin percevait un droit de péage sur ce pont dont il assurait l’entretien. Il est facile de retrouver le ruisseau du Rieumort. Le ruisseau de la Gourgue qui, sur la carte de Belleyme, sépare les paroisses du Teich et de Sanguinet, forme deux bras, l’un alimente un moulin , l’autre est appelé, comme ne travaillant pas, le ruisseau mort, le Rieumort.

Ce pont De Montferrand existe encore : c’est le pont de la Grande Môle, où passait la route au XV° me

siècle, d’après les cartes. (Mole veut dire en gascon moulin.) Le Comte De Montferrand y a fait construire deux moulins, l'un à eau sur

la Gourgue, un autre, à vent,au bord de l'étang.( X)

Ce point de passage, à la pointe orientale du lac de Cazaux/Sanguinet, était donc très important ; tout le trafic du pays de Born avec le Buch et Bordeaux par La Mothe et Mios y passait ; c’est de ce pont que se servaient les voyageurs partant de Pontenx pour aller prendre à Lamothe le chemin de fer de La Teste à Bordeaux.

Le hameau de Louze est tout proche au nord, il a été omis sur les cartes du XV°me siècle, ainsi que sur la première édition de l’état major, mais il est rétabli aujourd’hui sur tous les documents.

Il n’y a actuellement aucun chemin direct de Lamothe à Louze. Toute la région intermédiaire est boisée par les semis contemporains ; il n’en était pas de même à la fin du XVème siècle. La Compagnie Nézer, dans sa tentative de mise en valeur de son immense domaine, avait planté, après 1766, un bois qui figure sur les cartes sous le nom de forêt Nézer. C’est un rectangle allongé de 650 hectares environ.

A l’époque de la carte de Cassini, cette forêt Nézer était complètement isolée au milieu de la lande inculte. Le chemin de Lamothe à Louze partait du bac de la Leyre, longeait la lisière orientale de la forêt, puis, arrivant à l’angle sud-est, tournait à droite et par une longue courbe, passant par les cabanes de Taron se dirigeait en ligne absolument droite vers Sanguinet, comme si le lac n’existait pas.

La carte indique très bien qu’avant la création de. la forêt Nézer, ce chemin était une ligne rigoureusement droite entre Lamothe et Sanguinet. Toutefois, sur la carte qui nous intéresse; cette route rencontre le grand chemin qui conduit directement de La Teste au pont de la Môle ; elle s’y arrête et il faut, pour parvenir à destination, faire à partir de cette intersection, un trajet de trois kilomètres pour traverser la Gourgue.

En prolongeant sur la carte le tracé du chemin qui vient de Lamothe, il faudrait traverser le lac à environ deux kilomètres en aval du pont et, sur l’autre rive, on aboutirait à l’ouest de Sanguinet, exactement au point où aboutit le fameux chemin ancien appelé Arriaou sur le cadastre de Biscarrosse.

De cet ensemble de constatations, il résulte :

1°que le passage de Louze, si fréquenté jadis et dépendant exclusivement de celui de Lamothe, était à la fin du XVème siècle près du hameau de ce nom, au pont de la Môle

2° que le chemin de Lamothe à Louze devait antérieurement traverser le ruisseau de la Gourgue en un point plus en aval et ne s’est déplacé vers l’est qu’à cause de la montée des eaux

3° qu’en supposant le plan d’eau du lac légèrement abaissé, le chemin Arriaou laissant à sa droite les localités de Sanguinet et Louze se trouve continuer à travers la lande de Nézer par le chemin de Lamothe à Louze.

Le point de passage est à 15 kilomètres et demi de Lamothe; or, d’après l'Itinéraire d' Antonin, Losa était à sept lieues de Boii, soit également 15 kilomètres et demi.

La paroisse.de Cazaux, au dire de Baurein, a été jadis très importante; on citait sa prospérité grâce à ses nombreux jardins, « Casales ». Il s’y trouvait un prieuré et une église paroissiale qui, d’après la tradition, a été envahie par les eaux et le service divin transféré dans l’église du prieuré. Celle-ci existait encore il y a cent ans, juchée sur une petite dune où est encore le cimetière.

G. de Galard en a fait une lithographie charmante.

Le village actuel est à un bon kilomètre de cette ancienne église, et il est de toute évidence que les habitants, autrefois groupés à son pied, se sont déplacés devant l’inondation. Depuis cette époque, cette paroisse est restée dans une grande détresse, dont M. Saint Jours donne le détail dans ses publications.

D’autre part, toutes les dunes qui bordent la rive nord du lac baignent dans des marécages. On sait pourtant que la marche des dunes ne peut être réalisée que sur un sol sec.

Tout ce changement ne peut être attribué qu’à l’élévation du niveau du lac par suite de l’obstruction d’un canal de sortie vers l’Océan, obstruction qui figure dans les anciennes traditions locales.

La loi de formation des lacs et étangs du littoral landais est la même du nord au sud ; les vallées ont été barrées par la chaîne des dunes primitives qui, on le sait, sont orientées de l’est à l'ouest,et c’est ainsi que chacun des étangs de la région méridionale communique directement avec la mer à Mimizan, à Contis, à Uchet, au Vieux-Boucau et tous ces courants de sortie sont constamment obstrués par le sable qui s’y accumule.

Ces étangs du sud sont alimentés par de nombreux cours d’eau dont le bassin est important.

Au contraire, la Gourgue est le seul affluent du lac de Cazaux Sanguinet, son débit est insignifiant et l’on comprend facilement qu’il ne puisse pas assurer la « chasse » d’un courant.

Nous savons, d’autre part, que l’invasion des dunes modernes est relativement récente. De Thou ne les a pas vues à La Teste en 1582. A la fin du XVème siècle, elles n’atteignaient pas encore le lac de Cazaux et les cartes de Cassini et de Belleyme indiquent sur la rive occidentale du lac une bande boisée, d’une largeur d’un kilomètre environ, réunissant la « montagne » de La Teste à celle de Biscarrosse.

Janvier 2025