page en construction

Espace Gemme

Les origines

La Base Aérienne 120 « Commandant Marzac » est une base aérienne située en bordure du lac de Cazaux-Sanguinet. Elle est l’une des plus anciennes bases aériennes du territoire national encore en activité.

En 1913, le capitaine Ferdinand Marzac avait été chargé de trouver un site propice aux exercices de tir aérien à partir des aéronefs. Le 4 janvier 1914, la municipalité de La Teste offre un vaste terrain sur Cazaux. Les travaux d'aménagement de l’aérodrome débutent en avril 1914. Ils sont interrompus en août 1914, au début des hostilités.

Le début de la Première Guerre mondiale ralentit le projet. La base aérienne ouvre, néanmoins, le 1er septembre 1915. Elle porte alors le nom d'École de tir aérien de Cazaux. Les activités d'instruction débutent en octobre 1915.

La base sert, alors, au perfectionnement des premiers pilotes militaires dans l'art du combat aérien.

En 1949, elle accueille une annexe du centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge à l’initiative de son directeur l’ingénieur général Bonte. Il a su convaincre tous les services du ministère de l’Air de mener, avec le CEV, une action d’ensemble pour l’étude et la réalisation de matériels originaux et performants. Cette action d’ensemble, élaborée à partir de l’expérience des essais, a donné aux études et réalisations aéronautiques des années cinquante un pragmatisme qui en a assuré le succès.

Chef de la section Armements du CEV de Brétigny, le colonel Sautier s’était, dès sa nomination, préoccupé de trouver un champ de tir où les armements puissent être expérimentés. Il avait, en effet, gardé un souvenir cuisant des déboires des pilotes français de 1940 dont les mitrailleuses s’enrayaient en altitude, la graisse figée par le froid. Aussi, il souhaitait que les armes produites après la Libération soient essayées dans des conditions réalistes.

Après diverses péripéties, il obtint de créer à Cazaux, à côté de la Base 120 de l’armée de l’Air, sur un site qui présentait un ensemble exceptionnel de champs de tir, un établissement annexe du CEV qui fut dirigé dans ses débuts par le commandant Benoît puis par le commandant Bienaimé. Cette annexe de Cazaux ne réunissait que 30 personnes à ses débuts, puis à peine 74 en 1970.

La section Armements du CEV et son annexe de Cazaux ont eu à la fois un rôle de responsables d’essais d’armement, d’expertise technique sur le développement des matériels et d’orientation des études. À une époque où tout était à construire, le pragmatisme et l’audace du CEV-Armements ont été un facteur essentiel de succès.

Cette équipe réduite avait la charge de concevoir et de réaliser les moyens d’essais, d’effectuer les essais, de proposer les modifications qui lui paraissaient judicieuses.

Il faut citer, par exemple :

- la conception initiale des lance-roquettes sous voilure « nid d’abeilles » Matra M 116, idée due au colonel Sautier ;

- la réalisation, avec l’équipe des avions Marcel Dassault, d’un mât réglable en site, en avancement et en hauteur, pour définir la position optimum des lance-roquettes sous l’aile. Grâce à l’audace des pilotes du CEV, les essais effectués avec ce pylône réglable ont permis de réaliser, sur Mystère IV A, les premières charges sous voilure françaises compatibles avec le vol supersonique ;

- la conception d’un rail d’essais supersonique, audacieusement réalisé à un coût très faible par la société Brandt, qui a permis des essais au sol à Mach 1 ;

- l’utilisation systématique de caméras embarquées à bord de l’avion ou en bidons « photo » pour la restitution des tirs et des largages.

Dans ce cadre, il accueillit à Cazaux une antenne des avions Marcel Dassault animée par un chef d’atelier de grand talent, mécanicien-navigant de formation, M. Lemaçon. L’atelier de Cazaux était chargé initialement de mettre au point l’armement en canons de l’Ouragan (canons de 20 mm) et du Mystère II et du Mystère IV A (canons de 30 mm).

Travaillant librement, avec des moyens réduits mais sans contraintes administratives et en étroite coopération avec les meilleurs pilotes d’essai de l'époque, en particulier MM. Rozanoff et Suisse, Jacques Lemaçon se signala par une suite continue d’exploits.

M. Lemaçon a ensuite participé à l’étude d’emport des lance-roquettes sous voilure sous Mystère IV A, puis a réalisé les maquettes des réservoirs supplémentaires sous voilure et a animé l’étude des conditions de largage de ces réservoirs. Il s’est également montré capable de participer à la mise au point des empennages et des gouvernes SMB2, ce qui reste un véritable exploit pour un chef d’atelier qui improvisait sur place en extrapolant largement les données du bureau d’études.

Pourtant, J. Lemaçon s’est heurté très rapidement à une difficulté de taille : l’impossibilité de construire sur la base des hangars supplémentaires pour abriter les matériels et outillages nécessaires à l’activité de l’atelier. Il a alors demandé, vers la fin des années 50, à sa direction générale l’autorisation de les stocker à l’extérieur de la base. Le feu vert obtenu, il prospecta dans un rayon de quelques kilomètres les sites susceptibles d’accueillir ces besoins en stockage. Et, c’est ainsi qu’il sauta sur l’opportunité de louer sur Sanguinet les terrains libérés par la distillerie de gemme gérée par la Société Coopérative des propriétaires forestiers de Sanguinet.

Très vite, il comprit que ce site, par son étendue, lui donnait la possibilité de contourner une autre règle qui gênait le développement de son atelier, l’interdiction de se livrer à une activité de fabrication de pièces sur le site du CEV. Or, il lui était nécessaire de pouvoir apporter des modifications dans des délais très brefs sur les prototypes et leurs équipements en fonction des résultats des essais. Il décida dès lors de construire à Sanguinet les locaux lui permettant de réaliser ces travaux techniques.

La construction

En raison de la conjecture internationale de l’époque, l’arrivée de la Société des avions Dassault à Sanguinet est restée pendant longtemps relativement secrète. Officiellement, il n’existait qu’une antenne Dassault / Cazaux. Sanguinet n’apparaissait pas dans les organigrammes. Il se dit que même Serge Dassault en a ignoré l’existence un certain temps. C’est à la suite d’une visite au CEV de Cazaux que J. Lemaçon lui aurait présenté l’atelier de Sanguinet.

De l’usine de distillerie, J Lemaçon ne conserva que le mur d’enceinte et un bâtiment en dur.

Ce bâtiment, aujourd’hui occupé en partie par l’association de pétanque, servait au stockage de la térébenthine produite par la distillerie. Sous Dassault, ce local servait de magasin des tôles. Il y avait également un four pour le traitement thermique.

Le mur d’enceinte le long de la route de Lugos et les barriques de résine entreposées sur le sol

Crédit photos Jean François Saubesty

Les autres bâtiments ont été construits ou reconstruits en fonction des besoins. Les travaux de construction des bâtiments principalement à ossature bois pour rappeler les hangars de la distillerie ont été confiés, bien évidemment à des entreprises du bassin d’Arcachon et, pour des travaux ponctuels, à des artisans locaux comme Raoul Dumartin qui venait faire quelques interventions avec son tractopelle. Les travaux d’aménagement intérieurs étaient, par contre, conçus et réalisés en interne. J Lemaçon s’était entouré, en effet, d’une équipe « infrastructure » composée de maçons, menuisiers, plombiers, serruriers, électriciens et d’un jardinier attitré, salarié de Dassault, recruté officiellement en qualité d’ajusteur-monteur, Monsieur Roger Dubès. Au final, l’usine disposera de 11 bâtiments d’unesurface bâtie totale de 2 850 m² sur une emprise foncière de 16 141 m².

En premier, J Lemaçon décida de reconstruire le bâtiment central qui abritait le four et l’alambic de la distillerie.

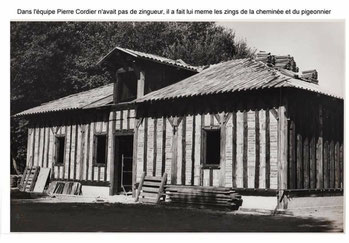

Comme les deux photographies ci-dessous le montrent, il s’inspira largement du hangar d’origine en conservant le bardage bois et le chien assis sur la toiture. Ce bâtiment était occupé au centre par les bureaux administratifs et, de part et d’autre, par la salle de traçage, le bureau d’études et l’atelier de dessin.

La bâtiment central avant transformation

La bâtiment central après transformation

Crédit photos Jean François Saubesty

En prolongement du bâtiment en dur conservé de la distillerie, sont construits les ateliers des services techniques composés principalement de chaudronniers et d’ajusteurs-monteurs.

Puis, il est entrepris la construction d’un grand hangar de 600m² environ pour abriter l’atelier de montage. Dans cet atelier, on ne travaillait exclusivement que sur des prototypes, principalement des parties de fuselage d’avion (par exemple l’avant d’un alpha-jet) mais jamais sur l’intégralité d’un avion. Il y a été également fabriqué un rail d’essai pour les sièges éjectables et les maquettes des réservoirs supplémentaires sous voilure. Au fil du temps, sont arrivées les structures pour abriter les sanitaires, les locaux de restauration et le logement de fonction affecté au gardien du site, Monsieur Théodore Tolot.

Un second grand hangar fut réalisé quelques années plus tard pour former la clientèle étrangère venant des pays arabes puis de Singapour.

Crédit photos Jean François Saubesty

La ferme landaise et la bergerie et le petit lac sont les derniers aménagements voulus par J. Lemaçon, lui-même.

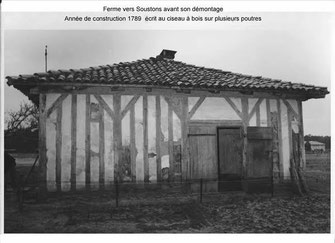

Ces deux symboles de la vie landaise d’autrefois ont été importés de Lesperon, la ferme était sur le tracé des travaux d’aménagement en voie express de la N°10, la grange sur l’emprise de l’aire de repos attenante. Les structures en bois ont été démontées pièce par pièce et remontées, après traitement au xylophène (l’odeur persiste encore), à l’identique. En réalité d’autres fermes ont été achetées pour pouvoir disposer de suffisamment de poutres en bon état

Le petit étang a été réalisé en 1976, la maison landaise a été construite en 1979-80, la bergerie vraisemblablement en 1985. Les travaux ont été réalisés en régie par l’équipe « infrastructure ».

La ferme landaise et le petit lac sous la neige

35 à 40 personnes travaillaient sur le site de Sanguinet dont une poignée de sanguinétois.

Mais, cet effectif en fonction des commandes pouvait varier de façon importante par l’apport de travailleurs intérimaires (jusqu’à 200 intérimaires ont travaillé sur le mirage 2000. Ce recours aux entreprises d’intérim ou de sous-traitance (où certains sanguinétois étaient employés, notamment pour la surveillance du site) provoqua une grève dure en 1979 avec occupation des locaux et expulsion par les forces de l’ordre.

A Sanguinet, « on réalisait tout ce que les autres sites Dassault ne voulaient pas faire et nous avions la réputation de travailler vite et bien ». C’est certainement la raison pour laquelle au retour de chaque voyage à Paris, J Lemaçon revenait avec de nouveaux projets à réaliser. L’atelier travaillait principalement sur des pièces de sous-ensemble comme, par exemple, le container canon de l’alpha-jet, le bâti d’essai au sol, les fumigènes de la patrouille de France, etc....

Mais, il revenait aussi avec de gros travaux sur des prototypes, comme :

- le Mirage 2000. C’est un avion de chasse principalement utilisé par l’armée de l’air française. L’objectif était de réduire son temps de passage de 0,8 à mach 2. Pour y parvenir, son fuselage devait être aminci au niveau de la cabine. Le chantier dura 8 mois. Au final, 8 Mirages ont été transformés à Sanguinet,

- l’Etendard super 3. La marine nationale française souhaitant embarquer cet avion d’attaque à bord de porte-avions, les voilures ont été modifiées à Sanguinet pour diminuer la vitesse d’approche lors des appontements,